Strukturelle Wandlungen und Konstanten deutscher Außenpolitik im 20. Jahrhundert

Dieser Beitrag wurde auf der Konferenz „Von Stresemann zu Steinmeier. Wandlungen und Konstanten deutscher Außenpolitik 1926–2006“ der Landeszentrale im Juli 2006 in Würzburg referiert.

Von Rainer F. Schmidt

|

| Ausgangspunkt der politischen und

gesellschaftlichen Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg: die Änderung der

Grenzen des Deutschen Reiches durch den Vertrag von Versailles Quelle: Cornelsen-Verlag |

Am Freitag, dem 10. September 1926, um 10.35 Uhr, öffneten sich die Türen im Reformationssaal in Genf. Das helle Sonnenlicht strahlte durch das Glasdach des Sitzungsraumes, als der deutsche Außenminister Gustav Stresemann über die Schwelle trat. Bei seinem Erscheinen setzte ein rauschender Beifallssturm ein, wie ihn der Völkerbund noch nicht erlebt hatte. Inmitten der winkenden Tücher, des endlosen Händeschüttelns und der lauten Bravorufe konnte sich die kleine deutsche Delegation nur mit Mühe den Weg zu ihren Plätzen bahnen.

Es war der französische Außenminister, Aristide Briand, der der allgemeinen Stimmung Ausdruck verlieh, als er in einer Rede aus dem Stegreif ausführte: „Das Zeichen des heutigen Tages ist der Friede für Deutschland und für Frankreich. [...] Zu Ende ist die Reihe der schmerzlichen und blutigen Zusammenstöße, von denen alle Blätter der Geschichte künden. Zu Ende ist der Krieg zwischen uns. Vorüber sind die schweren Wolken der Trauer [...]. Fort mit den Gewehren! [...] Fort mit den Kanonen! Platz für die Versöhnung, für das Schiedsgericht und für den Frieden!“

Und von minutenlangem Applaus unterbrochen, setzte er hinzu: „Ihnen aber, meine Herren Vertreter Deutschlands, möchte ich nur noch eines sagen: Was Heldentum und Kraft anbetrifft, brauchen sich unsere Völker keine Beweise mehr zu liefern! Auf den Schlachtfeldern der Geschichte haben beide eine reiche und ruhmvolle Ernte gehalten. Sie können sich von jetzt an um andere Erfolge auf anderen Gebieten bemühen.“1)

An diesem Tage schienen die Wogen der Begeisterung das gesamte Gebäude von Versailles fortschwemmen zu wollen. Eine neue Ära in den Beziehungen der Mächte schien angebrochen. Aber die Blütenträume von Genf welkten schnell dahin. Bereits eine Woche später erbrachte das geheime tête à tête zwischen Stresemann und Briand im Juradorf Thoiry keine Ergebnisse.2) Der Versuch einer Generalbereinigung der deutsch-französischen Differenzen blieb im Gestrüpp der unvereinbaren Interessen hängen und zerbrach an der Mauer des machtstaatlichen Egoismus. Es bedurfte der Katastrophe eines neuerlichen Weltkrieges und neuer, unvorstellbarer Leiden und Grausamkeiten, bevor sich die Vision Briands erfüllen konnte.

|

| Wegbereiter der stillen Revision: Gustav

Stresemann spricht vor dem Völkerbund, 1926. Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin |

Dem Deutschen Reich kam bei dieser Metamorphose des sacro egoismo zur kollektiven Verantwortung für den Frieden eine zentrale, ja eine katalysatorische Funktion zu. Denn von seinem machtpolitischen Gewicht im Zentrum Europas, von seinem Wohlverhalten im Sinne der Friedenswahrung und von seiner außenpolitischen Kursbestimmung hing es ganz wesentlich ab, welche Richtung die Entwicklung nehmen würde.

Deutschland konnte, um in der Sprache Bismarcks zu reden, entweder das „Bleigewicht am Stehaufmännchen Europa“ sein3) oder, wie dies Hitler in „Mein Kampf“ apodiktisch auf die Alternative brachte: Es konnte „Weltmacht oder überhaupt nicht sein.“4)

Tatsächlich fand die deutsche Außenpolitik erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Pfad der Tugend, reifte erst nach einem neuerlichen Anlauf, die Mittellage durch Gewalt aufzusprengen, die Erkenntnis, dass sich die eigene Position nicht durch Aggression und Angriff, sondern durch Ausgleich und Arrangement befestigen ließ.

|

| Kontrahenten der Staatsinteressen: Der

französische Außenminister Aristide Briand und sein deutsches Pendant

Gustav Stresemann, hier anlässlich der Unterzeichnung der

Locarno-Verträge, 1925 Foto: ullstein bild |

Mit dem Modell vom „deutschen Sonderweg“ hat man dafür eine Erklärungshypothese gefunden.5) Genau besehen, besagt die Formel zweierlei.

Zum einen hebt sie auf die Massierung der Grundprobleme der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts ab, die anderswo nacheinander, hier jedoch gleichzeitig angegangen wurden:

- die mit der Statik des europäischen Mächtesystems verschränkte Nationalstaatsbildung;

- die mit der Vorrangstellung der traditionellen Eliten verknüpfte Verfassungsproblematik;

- die mit der Industrialisierung verbundene soziale Frage;

- sowie die mit dem Nachholbedürfnis der „verspäteten Nation“ gekoppelte Großmachtentfaltung.

Hinzu trat als zweiter Aspekt der säkulare Wandel der deutschen Gesellschaft in Form einer Modernisierungs- und Partizipationskrise. Diese Krise wurde von den deutschen Eliten nicht etwa durch Systemumbau und Anpassung an die obwaltenden Trends von Industriekultur, Wirtschaftsliberalismus, Parteiendemokratie und Pluralisierung der Herrschaft entschärft. Vielmehr fühlten sich diese Exponenten der vormodernen Gesellschaft in ihrer Vorrangstellung bedroht, flüchteten sich in eine Blockadepolitik und überdeckten die inneren Spannungen durch eine aggressive Außenpolitik, um Systemerhaltungs- und Integrationsdruck zu entfalten. Schließlich öffneten sie einem Abenteurer die Türen der Reichskanzlei.

Hitler war also, gemäß dieser „Sonderwegsthese“ „kein Betriebsunfall“6) der deutschen Geschichte, sondern deren sachlogisches Ergebnis.

Die Schwächen dieser glatten Kontinuitätskonstruktion liegen auf der Hand:

- Sie verfährt teleologisch, indem sie ihre Erkenntnis von einem Endpunkt her definiert und bezieht;

- in ihrem kausalgenetischen Zugriff mediatisiert sie alles Vorherige zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus, ebnet also die Diskontinuitäten, Brüche und Entscheidungssituationen ein;

- und sie misst den Verlauf der deutschen Geschichte an einer fiktiven europäischen Normalnorm, die es, zumindest in vergleichbaren Ländern, nicht gab.

Tragfähiger für den vorliegenden Zusammenhang erscheint es daher, statt von einem „deutschen Sonderweg“, von einem deutschen Sonderbewusstsein zu sprechen, das von spezifischen deutschen Bedingungen konditioniert wurde.

Zu diesen „patterns of identity“ gehörte

- der Umstellungskomplex, festgezurrt in der geostrategisch prekären Mittellage des Reiches, die Gefährdung und Versuchung zugleich darstellte.

- Dazu gehörte der sich als Abwehrideologie gegen Napoleon entfaltende Nationalismus, der sich gegen Frankreich, gegen das bewunderte und beneidete England sowie gegen den „russischen Alp“ richtete.

- Dazu gehörte die Doktrin vom deutschen „manifest destiny“ in Osteuropa, die sog. „Mitteleuropaideologie“,7) sowie der im Zuge des allgemeinen imperialistischen Ausgreifens machtvoll erschallende Ruf nach deutscher Weltgeltung und dem Aufbau einer Weltmachtposition.

- Und dazu gehörte ein im deutschen Konstitutionalismus ebenso wie in den Beziehungen nach außen virulentes elitäres Bewusstsein.

Treitschke war das Sprachrohr seiner Gesellschaft, als er die Forderung erhob, Deutschland müsse eine übergeordnete Arbiterstellung gegenüber den anderen Großmächten einnehmen. Es dürfe nicht nur ideen- und wirtschaftspolitisch dominieren, sondern müsse den Kontinent auch machtpolitisch hegemonial dirigieren.

Damit ist der Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen erreicht:

|

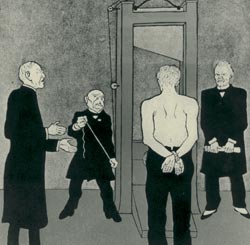

| Die Sieger des Ersten Weltkriegs richten

Deutschland: Der amerikanische Präsident Wilson, der französische Premier-

und Kriegsminister Clemenceau und der britische Premierminister Lloyd George. Originalbildunterschrift: „Versailles. Auch Sie haben noch ein Selbstbestimmungsrecht. Wünschen Sie, daß Ihnen die Taschen vor oder nach dem Tod ausgeleert werden?“ Karikatur aus dem Simplicissimus, 1919 Bild: SV-Bilderdienst |

Denn dieses deutsche Sonderbewusstsein wurde durch den verlorenen Weltkrieg zu Beginn des Jahrhunderts nicht etwa diskreditiert und erschüttert. Es wirkte vielmehr weiter und konditionierte das, was man die deutsche „Staatsräson“ nennt.

Es war Friedrich Meinecke, der den Begriff 1924 in seinem Buch über die „Idee der Staatsräson“ als erster klassisch definierte.8) Staatsräson ist, so stellte er fest, „die Maxime staatlichen Handelns, das Bewegungsgesetz des Staates“. Sie bezeichnet die „Vernunft“, „sich selbst und seine Umwelt zu erkennen und aus dieser Erkenntnis die Maximen des Handelns zu schöpfen“.

Mit Meineckes Definition ist das Antriebsmoment der deutschen Außenpolitik im 20. Jahrhundert umschrieben. Denn genau besehen impliziert der Begriff der „Staatsräson“, dass die Außenpolitik eines Staates von drei Faktoren determiniert wird:

- von seiner inneren Verfasstheit, seiner Mentalitätsstruktur, seinen handlungsleitenden Exponenten;

- von dem Traditionsbestand, auf dem jede Außenpolitik aufbaut und an dem sie sich als Erbe der Vergangenheit orientiert;

- und von den internationalen Rahmenbedingungen, in denen sich jede Außenpolitik vollzieht und mit der sie zu rechnen hat.

Mittels dieses analytischen Rasters soll der windungsreiche Weg der deutschen Außenpolitik im 20. Jahrhundert verfolgt und können die drei großen Zäsuren, die von 1919, von 1933 und von 1945/49 verortet werden. Beginnen wir mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik.

Weimar war eine „Republik ohne Republikaner“, geprägt von einem vormodernen Traditionsbestand, einem antidemokratischen Verhalten seiner Eliten und der Masse seiner Bevölkerung. Der republikanische Startkonsensus der Nationalversammlung, in der die sog. „Weimarer Koalition“ eine überwältigende Mehrheit von 76,1 Prozent hatte, ging bereits im Juni 1920 bei der ersten Reichstagswahl verloren. Bis zum März 1933 galt, dass die Mehrzahl der Deutschen auf dem Stimmzettel gegen die Republik votierte.

|

| Eine Inszenierung und ihr Regisseur: Die Dolchstoßlegende prägte eine ganze Nation, propagiert wurde sie von dem ehemaligen Chef der Obersten Heeresleitung und späteren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Demnach soll „die Linke“ das kaiserliche Heer gemeuchelt haben, während es im Feld ungeschlagen geblieben sei. |

Die Gründe hierfür sind schnell aufgezählt: der Schock der Niederlage; der Diktatfriede von Versailles; das Integrationsdefizit des Weimarer Systems, das nicht vermochte, durch Handlungskompetenz Loyalität zu erzeugen; eine ganze Serie von Teilkapitulationen, die den Krieg bis zur Ruhrkrise von 1923 auf Stellvertreterschauplätzen perpetuierten, und der Militarisierungsschub der deutschen Nachkriegsgesellschaft, ausgelöst von Millionen entwurzelter, psychisch deformierter Frontsoldaten.9) Hitler war der Archetypus dieser Spezies, die nicht mehr ins Zivilleben zurückfand, die das öffentliche Leben brutalisierte, Gewalt verherrlichte und Bürgerkrieg in Permanenz praktizierte.

Diese strukturelle Ausgangslage hatte vier gravierende Folgen.

- Erstens verstellte sie, ganz anders als nach 1945, den Blick für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, der wilhelminischen Hybris und der Risikopolitik nach außen.10)

- Zweitens erzeugte sie eine breite „Führererwartung“, den Ruf nach einem Messias, der inmitten des als „undeutsch“ und labil empfundenen parlamentarischen Getriebes machtvoll den Weg zum Wiederaufstieg weisen werde.

- Drittens war der Bezugspunkt allen politischen Denkens nicht etwa die Gegenwart, sondern die Vergangenheit: die verlorene deutsche Großmachtstellung von 1871. Deshalb wählte man 1925 mit Paul von Hindenburg einen Exponenten des untergegangenen Kaiserreichs in das höchste Amt der Republik; und deshalb zog sich alles außenpolitische Denken im sog. „Revisionssyndrom“ gegenüber dem Versailler Status quo zusammen.

- Und viertens: die destabilisierende Wirkung für die Friedenspolitik der Weimarer Republik. Zwar herrschte quer durch alle Parteilager der Konsens einer notwendigen Revision des Versailler Vertrages. Aber dieser Konsens war trügerisch. Denn dahinter stand der Konflikt, wie diese Revision zu bewerkstelligen sei. Die Politiker wie Wirth, Rathenau und Stresemann, die in der Verantwortung standen, waren sich darüber im Klaren, dass man sich zunächst auf den Boden des Faktischen stellen musste, um dem Vertrag durch eine behutsame Ausgleichs- und Friedenspolitik nach und nach die Zähne zu ziehen. Aber ihre Suche nach einem modus vivendi mit den Siegermächten führte dazu, dass diese gemäßigten Kräfte als „Erfüllungspolitiker“ diffamiert wurden. Die kleinen Schritte der Revision fanden bei der Mehrheit der Deutschen nie die Anerkennung, die sie benötigt hätten.

Diese fragile Basis einer behutsamen, mit Augenmaß betriebenen Entschärfung von Versailles erwies sich umso fataler, als sich die deutsche internationale Position nach 1919 langfristig durchaus günstig darstellte. Denn die subjektive deutsche Erfahrungswirklichkeit des Kriegsausgangs war nicht deckungsgleich mit der objektiven Situation des Reiches. An vier Punkten lässt sich dies verifizieren.

- Erstens: Im Unterschied zu 1945 war Deutschland 1918 zwar besiegt, aber in seiner staatlichen Gestalt bestehen geblieben. Unter dem Einfluss der angloamerikanischen Mächte war das französische Verlangen nach einem stabilen Karthagofrieden abgewehrt worden und hatte sich in Versailles – unter dem Trauma einer Bolschewisierung Mitteleuropas – lediglich eine temporäre, aber keine fundamentale Ausschaltung der deutschen Großmachtaspirationen ergeben. Gemessen an wirtschaftlicher Kapazität, Bevölkerungszahl und Territorialumfang blieb das Reich langfristig in der Lage, den Wiederaufstieg aus eigener Kraft zu bewerkstelligen.

- Zweitens war die Siegerkoalition von Versailles auseinandergefallen. Durch die Rückkehr zum politischen Isolationismus scherte die USA aus der gemeinsamen Abwehrfront gegen Deutschland aus. Die Folgen für die interalliierte Solidarität waren gravierend. Denn obschon die Frage der Kriegsschuldenregulierung die USA als Gläubigerstaat in Europa engagierte, hatte ihr politischer Rückzug zwei gewichtige Konsequenzen: zum einen das Nichtinkrafttreten des trilateralen atlantischen Sicherheitspakts, der Frankreich Unterstützung im Falle eines Wiederauflebens des deutschen Revanchismus in Aussicht gestellt hatte; und zum anderen das amerikanische Interesse an einer zügigen wirtschaftlichen Erholung und damit politischen Stabilität des Deutschen Reiches, dessen Reparationszahlungen notwendig waren, um eine Tilgung der Entente-Schulden an der Wall Street zu erreichen. Damit aber klaffte ein französisch-amerikanischer, bald auch ein französisch-britischer Gegensatz in der Behandlung Deutschlands auf, der der Berliner Politik Ansatzmöglichkeiten bot, selbst gestaltend hervorzutreten.

- Drittens hatte Deutschland im Vergleich zur Vorkriegszeit im strukturellen Koordinatensystem der Mächte einen breiteren Manövrierraum gewonnen. Seit der Oktoberrevolution und dem Zerfall der Allianz zwischen Russland, England und Frankreich war der Bismarcksche Alp einer strategischen Umfassungskoalition gewichen. Der tiefgreifende Gegensatz zwischen der Sowjetunion und den Westmächten öffnete der deutschen Politik – vergleichbar der sogenannten „Krimkriegskonstellation“ im 19. Jahrhundert11) – neue Operationsschienen. In dieser West-Ost-Konfrontation war die Mittellage Deutschlands nicht länger Belastung, sondern Chance. Chance deshalb, weil man durch ein gezieltes Ausspielen der sowjetischen Karte den Druck auf den Westen verschärfen und die Interessengemeinschaft mit Moskau gegenüber Polen und dem Staatengürtel des Cordon Sanitaire als Option der Politik in Anschlag bringen konnte.

- Und viertens: die Labilität eben jenes Cordon Sanitaire, eingekeilt zwischen die ehemaligen Großmächte Deutschland und Russland und überfordert in seiner ihm von Frankreich zugedachten Funktion als Ersatzkonstruktion für den Zweifrontendruck. Sobald Deutschland wieder zu Kräften kam – dies zeigte sich in den dreißiger Jahren – tendierten diese nicht saturierten Staaten eher zu einer Anlehnung an Berlin als an Paris und Moskau.

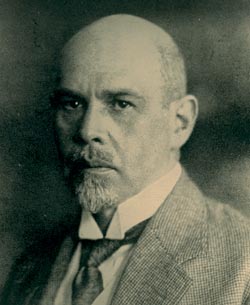

|

| Akteure einer gemäßigten, einer

„liberal-imperialistischen“ Revisionspolitik: Walther Rathenau (oben) und

Gustav Stresemann (unten) Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin. |

Auf Basis dieser Einsichten entwickelten Walther Rathenau12) und Gustav Stresemann13) eine außenpolitische Konzeption, die man als die „liberal-imperialistische Variante“ deutscher Revisionspolitik bezeichnet hat.14)

Damit ist gemeint, dass sie sich zwar am deutschen Großmachtanspruch von 1871 orientierte, dass sie die Revision von Versailles jedoch nicht mit „Eisen und Blut“, sondern mit „Kompromiss und friedlichem Wandel“ zu bewerkstelligen trachteten. Eine Revancheallianz mit der Sowjetunion, wie sie der Chef der Heeresleitung, Hans von Seeckt, befürwortete, kam schon auf Grund der fehlenden militärischen Potenz nicht in Frage. Stattdessen wurde diese Strategie von zwei anderen Pfeilern getragen.

|

| Gustav Stresemann Foto: ullstein bild |

Der eine hieß: „Politik der Ost-West-Balance“, um Frankreich durch ein Sicherheitsangebot im Westen auf den Pfad von Kompensationsgeschäften im Osten zu führen und zugleich durch die Pflege des Drahtes nach Moskau dafür einen Ansatzpunkt zu finden. Der andere war, das ökonomische Gewicht des Reiches so einzusetzen, dass sich hieraus ein Revisionsklima entwickelte.15) Stresemann brachte dies im Dezember 1925 zum Ausdruck, als er ausführte:

„Die einzig große Waffe unserer Außenpolitik sehe ich in unserer wirtschaftlichen Stellung, und zwar in unserer wirtschaftlichen Stellung als Konsumentenland, in unserer wirtschaftlichen Stellung als großes Schuldnerland gegenüber anderen Nationen. Man muss so viel Schulden haben, dass der Gläubiger seine eigene Existenz mitgefährdet sieht, wenn der Schuldner zusammenbricht.“16)

Die Wegmarken dieser Politik hießen Rapallo, Locarno, Genf17) und Berliner Vertrag; und ihre Werkzeuge waren der Dawes- und der Young-Plan.

Unübersehbar war freilich der Pferdefuß dieser Strategie des „peaceful change“. Das Geschäft „Westpakt gegen Rückwirkungen“ brauchte Zeit und Unterstützung. Und beides hatte Stresemann nicht. Die Deutschen erwarteten schnelle, spektakuläre Revisionserfolge statt kleiner Schritte. Die internationale Aufwertung und allgemeine Entspannung, die im Juni 1930 mit der fünf Jahre vorgezogenen Rheinlandräumung den Abzug der letzten Besatzungstruppen erbrachte, genügte ihnen nicht.

In Frankreich war es genau umgekehrt. Dort dachte man nicht daran, dem übermächtigen Nachbarn jene Fesseln ganz abzustreifen, die man ihm vor zehn Jahren angelegt hatte. Eine Art von Münchener Konferenz zur Revision der Ostgrenze, wie sie im Horizont des Stresemannschen Ansatzes lag, kam denn auch nicht zustande.

Es war die Einsicht in die mangelnde, kurzfristige Erfolgsträchtigkeit des Stresemannschen Ansatzes und in die Stumpfheit seiner Werkzeuge, wenn sich ab 1930 eine neue Konzeption des Alleingangs und der Politik der Stärke durchsetzte.

Der Übergang war nicht gleitend, sondern abrupt; er nahm in den Sturmböen der Weltwirtschaftskrise Fahrt auf; und jeder Revisionserfolg weckte neue Begehrlichkeiten und steigerte die Risikobereitschaft.

Bis weit in die dreißiger Jahre standen sich in der deutschen Führungsschicht im Wesentlichen drei Konzeptionen gegenüber:

- die Position der wilhelminischen Imperialisten, die Kolonialerwerb anstrebten und in den Bahnen der Mitteleuropaideologie ein deutsches Wirtschaftsimperium in Südosteuropa anvisierten;

- das Programm der Militärs, die ganz auf Aufrüstung, strategische Immunisierung und Blockadefestigkeit des deutschen Raumes zielten;

- und der rasseideologisch fundierte, auf Lebensraumkrieg und totale Unterwerfung des Kontinents abzielende Ansatz Hitlers.18)

So unterschiedlich sich die Akzentsetzung dieser drei Richtungen ausnimmt, entscheidend wurde die Übereinstimmung in Kalkül und Klaviatur des Prozedere.19) Schon das Zollunionsprojekt mit Österreich zeigte, dass ab 1931 ein anderer Wind wehte.20)

An die Stelle des friedlichen Wandels war eine Politik der Verweigerung und der Muskelspiele getreten, um dort Zugeständnisse zu ertrotzen, wo sie nicht freiwillig gewährt wurden.

Auch die Technik des Vorgehens war kompatibel: die Tarnung der Ziele unter dem Deckmantel der Revision von Versailles, die Wehrhaftmachung von Staat und Gesellschaft, die Autarkie der Wirtschaft. Alles diente dem Zweck, nach dem Durchschreiten der Risikozone zum großen Schlag nach außen auszuholen.

Strukturell begünstigt wurde diese Wende der deutschen Außenpolitik von zwei Faktoren: einem internationalen sowie einem nationalen.

Im Gefolge der globalen Depression begann sich das Koordinatensystem der internationalen Beziehungen zu verschieben. Alle Großmächte richteten jetzt den Blick nach innen: auf die Probleme von Arbeitslosigkeit, Finanznot, Sozialreform und Wahrung der Loyalität der eigenen Bevölkerung. Bald erstarkte der Pazifismus in Europa. Allenthalben lehnte man einen neuen Krieg als Mittel der Politik vehement ab. In England kreierte dies die Überzeugung, man könne Deutschland durch Entgegenkommen als Element einer neuen, stabilen Ordnung einkaufen.

Vor allem aber nahm man Deutschland jene beiden Versailler Daumenschrauben ab, die das Reich potentiellen Sanktionen aussetzten und die es an der eigenen Machtentfaltung hinderten.

Im Juni 1932 wurden auf einer Konferenz in Lausanne alle Reparationsschulden getilgt; und im Dezember wurde dem Reich in Genf die rüstungspolitische Gleichberechtigung zugestanden. Das war nicht nur ein Freibrief zur Wiederaufrüstung. Jetzt konnte man von der Defensive zur Offensive übergehen; jetzt konnte man fait accomplis mit dem Mittel von Erpressung und Kriegsdrohung erzwingen. Jetzt hielt man das Machtinstrument in den Händen, das der Weimarer Außenpolitik gefehlt hatte. Im Verein mit seinen Steigbügelhaltern begann Hitler dieses Werkzeug alsbald rücksichtslos und mit der Witterung für die Schwäche seiner Gegner rigoros einzusetzen.

Das führt zum zweiten Faktor: dem nationalen Konsens, der diese Risikopolitik trug und der in Weimar gefehlt hatte.

Die Kette der unblutigen Triumphe der dreißiger Jahre, die „Blumenkriege“, wie sie im Jargon der Zeit hießen, entfaltete eine ungeheure Wirkung unter den Deutschen. Was Hitler vor 1933 gewesen war, das war deckungsgleich mit seiner Demagogie und seinen Verheißungen vom Wiederaufstieg.

Kurt Tucholsky hatte also Recht, wenn er feststellte: „Den Mann gibt es gar nicht; er ist nur der Lärm, den er verursacht.“ Jetzt aber konnte jeder Volksgenosse die imponierende Erfolgsbilanz vom Auszug aus dem Völkerbund bis zur Rückkehr des Saargebiets, von der Rheinlandbesetzung bis hin zum Anschluss Österreichs und des Sudetenlandes, mit eigenen Augen sehen. Jetzt traten Fakten an die Stelle markiger Sprüche; und jetzt wurde die Außenpolitik zum Stabilitätsfaktor im Innern.

Die Wirkung, die von diesem euphorischen Taumel, der in der deutschen Geschichte keine Parallele kennt, ausging, war eine doppelte. Er erzeugte den „Führermythos“; und er transformierte Hitler in seiner Selbstwahrnehmung vom Parteiführer zum „Führer“ des ganzen Volkes.

|

| Vom Führermythos zum Führerkult: Adolf Hitler inmitten einer jubelnden Menschenmenge |

Die fast biblische Hingabe der Deutschen zu ihrem „Führer“ trug alle Züge einer Vergötzung. Sie beruhte auf dem naiven Glauben, dass Hitler imstande sei,

die Niederlage des Weltkrieges auch ohne militärische Konfrontation wettmachen zu können. Und als der Krieg dann da war, bezeichnenderweise ohne die kollektive Begeisterung von 1914, hoben die Siegesmeldungen den „Führermythos“ in messiasgleiche Dimensionen.„Wenn das der Führer wüsste“ – dieser Spruch, mit dem man die Auswüchse des Regimes in der Innenpolitik übertünchte, fand in der Außenpolitik seine Entsprechung in dem nicht minder arglosen Satz, dass der „Führer, auch in den verzwicktesten Situationen einen Ausweg wisse“. Dieser „Führermythos“ war die wichtigste Integrationsklammer des Regimes.

Ebenso wichtig war die Rückwirkung dieses „Führerglaubens“ auf Hitler selbst. Der Begeisterungssturm und das Gelingen der Überrumpelungsmanöver setzten ihn in Stand, zum unumschränkten Diktator aufzusteigen und alle Widersacher kaltzustellen.

Jetzt herrschte die Überzeugung von der eigenen Unfehlbarkeit und der Wahn, von der Vorsehung auserkoren zu sein, ein „tausendjähriges Reich“ zu gründen.

Man muss dies im Blick behalten, wenn man die ungeheure Dynamik der Außen- und Kriegspolitik bis 1945 erklären will. Denn auch nach dem grandiosen Erfolg der Münchener Konferenz gab es kein Halten, nicht einmal eine Atempause. Natürlich lassen sich objektive und künstlich geschaffene Sachzwänge anführen: der dahinschmelzende Rüstungsvorsprung und der drohende, durch die Aufrüstung induzierte Staatsbankrott.21) Entscheidend für die Rastlosigkeit und die Kriegsauslösung waren zwei andere Faktoren.

Zum einen wurde Hitler in Erfüllung seiner chiliastischen Vision von Ausrottung des Judentums und

Erkämpfung von Lebensraum im Osten von Endzeitphobien umgetrieben.Im Oktober 1937 verkündete er: „Nach menschlichem Ermessen habe ich nicht mehr lange zu leben. In meiner Familie werden die Menschen nicht alt. Ich muß daher möglichst bald die Probleme, wie die des Lebensraumes, lösen. Spätere Generationen können dies nicht mehr tun. Nur ich bin dazu noch in der Lage.“22) Im Mai 1938 machte er ein Testament, und im Herbst 1939 äußerte er gegenüber dem britischen Botschafter: „Ich bin jetzt 50 Jahre alt; ich habe den Krieg lieber jetzt, als wenn ich 55 oder 60 Jahre bin“.23)

Zum anderen hing die mit dem Krieg ins Extreme gesteigerte fortwährende Aktion auch mit der Struktur des nationalsozialistischen Regimes zusammen.24)

Wie jeder Staat bedurfte auch das Dritte Reich dessen, was man politische Integration der Staatsbürger nennt. Es brauchte die Identifizierung der Bürger mit dem Gemeinwesen. Unter den besonderen Bedingungen des NS-Systems kamen die traditionellen Mittel politischer Integration jedoch nicht zum Tragen:

es gab keine politische Mitbestimmung durch Wahlen; es gab keinen gesellschaftlichen Pluralismus in Form von Interessengruppen; es gab keine politische Repräsentanz in Form eines Parlaments, das dem Volkswillen verpflichtet gewesen wäre; es gab keine konkurrierenden Parteien und es gab keine öffentliche Meinung.

Das System wurde durch Terror, Zwang und Unterdrückung aufrechterhalten.

Viel wichtiger als diese „negative Integration“ war jedoch die Aura des „Führers“ und dessen Nimbus von

der Unfehlbarkeit. Hitler leitete seinen Machtanspruch eben nicht aus formalen Attributen oder staatlichen Ämtern ab. Seine Position war charismatischer, nicht institutioneller Natur.25)Hieraus erwuchs der Sachzwang, den „Führernimbus“ als systemstabilisierendes Element zu funktionalisieren. Deshalb gab es die mit großem Gepränge inszenierten Fest- und Kultveranstaltungen des Regimes, die das ganze Jahr durchpflügten. Aus diesem Grund besorgte sich Hitler nach außenpolitischen Coups regelmäßig die Zustimmung der Deutschen durch ein Plebiszit. Und deshalb lag, systembedingt, die Versuchung nahe, 1939 den Absprung in den Krieg zu finden.

Man darf sich daher nicht der Illusion hingeben, dass der Krieg vom Herbst 1939 kein gewünschter Krieg mit all seinen absehbaren Konsequenzen war.

Hitler wollte den Krieg gegen Polen, auch um den

Preis einer unkalkulierbaren Auseinandersetzung mit den Westmächten. Er fürchtete den Frieden, nicht den Krieg. Dieser war nicht die ultima ratio, sondern die prima ratio seiner Politik.Der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg führte durch seine verbrecherische Dimension und die Versklavung und Ermordung ganzer ethnischer Gruppen das Ende deutscher Staatlichkeit herbei. Dies war jedoch nur eine Folge der weltpolitischen Zäsur von 1945. Sie lässt sich in vier Punkten fassen.

- Erstens: Hitlers Gewaltpolitik hatte die fragile Nachkriegsordnung von 1919/20 nicht nur zerstört, sondern, indem sie die USA und Stalins Sowjetunion nach Europa zurückholte, auch das Ende der Vorrangstellung des alten Kontinents in der Welt besiegelt.

- Zweitens: Ähnlich und doch in der Konsequenz anders als 1919 fiel die Abwehrkoalition gegen Deutschland mit dem Kriegsende auseinander. Das Ergebnis war nicht wieder ein machtpolitisches Vakuum, sondern die globale Machtprojektion und Machtkonkurrenz der beiden, unterschiedliche Gesellschaftsmodelle vertretenden Supermächte USA und Sowjetunion.26) Dieser „Kalte Krieg“, geprägt von Rüstungswettlauf bis hin zum sogenannten „overkill“, von antagonistischer Blockbildung bis hin zur endgültigen Abriegelung und von Destabilisierung und Unterminierung des Gegners bis an den Rand des Atomkrieges, riss den Kontinent in der Mitte auseinander. Im Streit der Sieger über Deutschland dem mikroskopierten Stellvertreterschauplatz des globalen Ringens, lag für die Deutschen die Chance, als Musterknaben des jeweiligen Lagers wieder auf die Beine zu kommen.

- Drittens: Von einer „deutschen Gefahr“, wie sie die Zwischenkriegszeit dominiert hatte, ließ sich ab 1945 nicht mehr sprechen. Hier bewiesen die Beschlüsse der Kriegskonferenzen, der European Advisory Commission und des alliierten Kontrollrats Kontinuität. Frankreich wie England wappneten sich mit ihren jeweils für 20 Jahre abgeschlossenen Allianzen mit der Sowjetunion gegen ein deutsches Wiedererstarken. Und die Supermächte kontrollierten das deutsche Potential, indem sie die beiden Teile Deutschlands in ihre waffenstarrenden Militärblöcke eingliederten.

- Viertens: Anders als 1918 bedeutete das Ende des Zweiten Weltkrieges für die Deutschen einen fundamentalen Neuanfang. Die alten Muster innerer wie äußerer Identität waren durch ihre hypertrophe Übersteigerung, durch die Offenlegung der deutschen Untaten im Krieg, durch Reeducation und vor allem durch die, aus dem Verlauf der deutschen Geschichte resultierende, gravierende Traditionsbelastung zerbrochen worden. Erst jetzt bekehrten sich die Deutschen, in West wie in Ost, zu einem Neuanfang; erst jetzt fanden sie sich bereit, ihre Identität und damit ihre Staatsräson neu zu definieren.27)

Das Grundgesetz von 1949 ist der sichtbare Ausdruck dieses Traditionsbruches. In verfassungsrechtlich-kanonischer Kodifizierung machte es die Idee der Föderalität zur Handlungsmaxime künftiger Außenpolitik.

Damit grenzte man sich explizit vom hergebrachten Nationalismus, von Großmachtdenken und vom imperialistischen Traditionsbestand der deutschen Geschichte ab. In Artikel 24, Absatz 2, bestimmt es, dass sich der Bund „zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen“ soll. Er wird dabei, so heißt es weiter, „in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern“.28)

Damit war auf den Trümmern des untergegangenen Reiches und inmitten der antagonistischen Struktur des „Kalten Krieges“ eine klare außenpolitische Richtungsentscheidung getroffen: der Weg einer Kooperation mit den westlichen Demokratien bis hin zur Integration in deren Allianzsysteme.

Zum ersten Mal war die deutsche Staatsräson nicht mehr nationalstaatlich, sondern supranational einjustiert worden. So umstritten diese Weichenstellung gegen den Kurs einer Brückenfunktion zwischen West und Ost auch war, bis heute hat sich an diesem Basiskonsens, der von fast allen Parteien und der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung getragen wird, nichts geändert.

Das Grundgesetz legte noch eine zweite Maxime deutscher Staatsräson fest: „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“.29) Dieses Verfassungsgebot der Wiedervereinigung konditionierte und begrenzte in den folgenden Jahrzehnten alle außenpolitischen Aktionen der Bundesregierungen gleich welcher Couleur und unabhängig davon, welche Konzeptionen und Schwerpunktsetzungen sie verfolgten.

Diesen gesamtdeutschen Anspruch gab es auch im anderen deutschen Teilstaat, in der DDR. Deren erste Verfassung legte in Artikel 1 fest: „Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik. Die Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für den Bestand und die Entwicklung des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit notwendig sind.“30)

Beide deutsche Staaten erhoben also einen konkurrierenden Anspruch auf das Ganze; beide vertraten die völkerrechtliche Theorie von der prinzipiellen Fortexistenz des Deutschen Reiches.

Erst nach den sog. „Stalinnoten“ von 1952 31) trat hier eine Veränderung ein. Die Bundesrepublik hielt an der „Identitätstheorie“ fest. In ihren Augen war die DDR eine nicht durch den Volkswillen legitimierte Sezession. Demgegenüber stellte sich die DDR auf den Boden der sog. „Dismem-brationstheorie“. Das Deutsche Reich, so ihr Kern, war 1949 mit der Gründung der beiden deutschen Staaten untergegangen. Folglich seien die DDR und die BRD von einander unabhängige, souveräne Staaten, die ihre Beziehungen als gleichberechtigte Partner unter sich regeln müssten.

Die Präambel des Grundgesetzes verband die beiden Leitlinien bundesrepublikanischer Außenpolitik: Westbindung und Wiedervereinigungsgebot. Denn dort ist als Wille des deutschen Volkes verankert, „seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.“32)

An dieser Verkettung wurde nie gerüttelt. Vielmehr wurde, nach der formellen Souveränitätsübertragung im Jahre 1955, der NATO-Beitritt mit Artikel 7 des Deutschland-Vertrages33) verknüpft. Die Maxime der Westbindung wurde an die gesamtdeutschen Maxime gekoppelt.

Es gibt noch zwei weitere Fundamente, auf denen die Außenpolitik der Bundesrepublik ruht: der Schlagschatten Hitlers und die Grenzlage am Saum des Eisernen Vorhangs.

Die negative Erblast des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen bestimmt die Politik bis heute. Das gilt sowohl innen- wie außenpolitisch. Weitaus stärker als andere Staaten ist die Bundesrepublik aufgerufen, für die Wahrung von Freiheit und Unabhängigkeit anderer Staaten einzutreten, denjenigen Ländern nicht die Machtinstrumente bereitzustellen, die der Unterdrückung anderer Völker und Nationen dienen, und vor allem, für das Existenzrecht Israels einzutreten.

Die weltpolitische Grenzlage, verbunden mit der Zugehörigkeit zum westlichen Allianzsystem sowie dessen Doktrin vom „Containment“ des Kommunismus, beendete nicht nur die Versuchung des Ausbruchs, die stets in der Mittellage lauerte. Vor allem bedingte sie die enge Anlehnung an die westliche Supermacht, um nicht in den Sog der östlichen Vormacht zu geraten.

|

| Kanzler der neuen außenpolitischen Stärke:

Konrad Adenauer unterzeichnet als Präsident des Parlamentarischen Rates

das Grundgesetz, 1949. Foto: ullstein bild |

Es war der erste Kanzler der Republik, Konrad Adenauer, der die Pfeiler dieser neuen Staatsräson in praktische Politik umsetzte.34) Die Stärke seines Ansatzes lag darin, dass er die sich aus dieser neuen Identitätsbeschreibung ergebenden Notwendigkeiten erkannte und auf dieses Fundament sein außenpolitisches Konzept stellte. Es lautete: die Wiedervereinigung ist nur aus einer Position der Stärke heraus erreichbar. Damit war die Prioritätenfolge jedweder Außenpolitik geregelt.

Denn die Westintegration der Bundesrepublik, die Aussöhnung mit Frankreich, die dauerhafte Anbindung der USA an die offene deutsche Frage,35) die eigene Wiederbewaffnung und die strikte Distanz zur Sowjetunion und deren Satelliten waren für Adenauer die notwendige Vorbedingung, um den gordischen Knoten der Wiedervereinigungsproblematik zu entwirren.

|

| Die Gegner im eigenen Kabinett: Im ersten

Bundesdeutschen Kabinett Adenauers vertraten der spätere Bundespräsident

Gustav Heinemann (1. Reihe, 5. v. li.) als Minister die inneren, Jakob

Kaiser (3. Reihe, 2. v. li.) die gesamtdeutschen Angelegenheiten der

Bundesrepublik. Foto: ullstein bild |

Die Gegner Adenauers, allen voran Gustav Heinemann36) und Jakob Kaiser37), sahen darin nichts anderes als eine Zementierung der Teilung. Sie standen in der Kontinuitätslinie der alten Weimarer Politik der „Ost-West-Balance“, wenn sie für ein neutrales Gesamtdeutschland zwischen den Blöcken eintraten.

Diese „Brückenlösung“ blieb eine unrealistische Fiktion. Ganz davon abgesehen, dass sie weder mit den Prämissen der neuen deutschen Staatsräson noch mit den Vorstellungen der westlichen Siegermächte in Einklang stand. Es war auch fernab jeder Realität, die deutsche Frage nach dem Vorbild Österreichs regeln zu wollen. Deutschland und nicht Österreich hatte den sechsjährigen Weltkrieg entfesselt; Österreich hatte den Preis mit der Aufgabe seiner Großmachtexistenz bereits 1919 gezahlt; und die unterschiedliche geostrategische Lage, die unvergleichbaren Ressourcen wie die andersartige machtpolitische Vergangenheit bedingten eine vollkommen andere Wertigkeit des deutschen Objektes.

Aber die Widersacher Adenauers behielten doch zunächst auf lange Sicht Recht. Mit seiner Konzeption war die Wiedervereinigung fürs erste nicht zu bewerkstelligen.

Der Mauerbau in Berlin, der Todesstreifen an der innerdeutschen Grenze, die endlosen Schikanen und Erpressungsmanöver der Sowjets, all das zeigte, dass man auf der Stelle trat, dass die vollmundige Programmatik vom „roll back“ leere Rhetorik war.

Am Ende der Ära Adenauer war evident, dass man sich mit der sog. „Hallstein-Doktrin“ von 1955 und deren Alleinvertretungsanspruch in eine Sackgasse manövriert hatte.38)

Inmitten des atomaren Patts und der seit der Kubakrise einsetzenden Suche nach einem Modus vivendi verloren die alten Leitbegriffe von „Eindämmung“ und „Befreiung“ an Überzeugungskraft. Mit den neuen Formeln von „Entspannung“ und „Koexistenz“, die die Supermächte jetzt propagierten, diskreditierte man nicht die DDR, sondern sich selbst.39) Egon Bahr, der Architekt der neuen „Ostpolitik“ sagte es 1963 treffend: die „Politik des Alles oder Nichts“ ist gescheitert; „denn sonst müßten wir auf Wunder warten, und das ist keine Politik“.40)

|

| „Wandel durch Annäherung“: Im

Katharinensaal des Kreml unterzeichneten am 12. August 1970 Walter Scheel

und Willy Brandt für die Bundesrepublik, Alexej Kossygin und Andrej Gromyko für die Sowjetunion den Moskauer Vertrag. Foto: ullstein bild |

Die Neujustierung der Außenpolitik, die 1969 mit dem Machtwechsel zur sozialliberalen Regierung Gestalt annahm, rüttelte zwar nicht an den Fundamenten der Staatsräson von 1949. Aber die Wendung vom „Wandel durch Annäherung“ lief auf das hinaus, was Adenauer stets abgelehnt hatte und was ihn – trotz aller Unterschiede – in die Traditionslinie der Weimarer Außenpolitik stellt: auf ein „Ostlocarno“, auf die völkerrechtliche Anerkennung der durch den Krieg geschaffenen deutschen Ostgrenzen und damit die faktische Aufgabe der „Identitätstheorie“. Wenn man sich die scharfe Opposition der CDU/CSU im Bundestag gegen die Ostpolitik in Erinnerung ruft, dann kann man ermessen, wie gewaltig der Bruch mit der Ära Adenauer sich im Bewusstsein der Zeitgenossen ausnahm.41)

|

| „Wandel durch Annäherung“: Im

Bundeskanzleramt in Bonn tauschen am 8. November 1972 die Staatssekretäre Michael Kohl für die Deutsche Demokratische Republik und Egon Bahr für die Bundesrepublik die Urkunden zum Grundlagenvertrag aus. Foto: SV-Bilderdienst |

Tatsächlich ergänzten die sog. Ostverträge, Moskauer und Warschauer Vertrag, das interalliierte Berlinabkommen und der Grundlagenvertrag mit der DDR von 1972, der die Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO brachte, die Adenauersche Außenpolitik um jenes Element, das ihr gefehlt hatte: die Aussöhnung mit den Völkern im Osten Europas.42)

Aber der Widerstand gegen die Ostpolitik speiste sich aus einer anderen Quelle. Potential und Perspektive waren unklar. Es war nicht abzusehen, welche Art von Zweistaatenwirklichkeit sich hinter der Bahrschen Formel von der „Koexistenz auf deutsch“ verbarg.43)

Bis heute ist es eine offene Frage geblieben, ob die Ostpolitik von ihrer Intention her als Wiedervereinigungskonzept mit neuen Werkzeugen angelegt war oder ob dahinter die kleine „Österreich-Lösung“ lauerte: Anerkennung des Status quo und Akzeptanz des zweiten deutschen Staates.44) Aber auf diese Alternative lief die Entwicklung gar nicht zu.

Zum einen erwies sich die Erwartung vom „Wandel durch Annäherung“ schnell als illusorisch. Von einer Liberalisierung der DDR durch Stabilisierung konnte keine Rede sein.

Vielmehr aktivierte man die „neurotische Existenzangst“45) des Regimes in Pankow, das sich jede Art von Zugeständnis im Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung teuer bezahlen ließ und das ganz auf Abgrenzung statt auf Annäherung erpicht war.

Zum anderen aber entfaltete die Ostpolitik eine Wirkung ganz eigener Art, abgelöst von allen Planspielen und Projektionen. Die Macht des Faktischen überrollte die Strategie.

Entscheidend wurden die latenten Elemente, die in der Ostpolitik steckten und die von ihren Initiatoren nicht anvisiert worden waren. Sie legten die strukturellen Fundamente für die Wiedervereinigung von 1990.

- Erstens hauchte die Ostpolitik in Gestalt mannigfaltiger persönlicher Kontakte und einer bislang ungekannten Intensivierung des Handels- und Reiseverkehrs dem nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen wieder Leben ein, das in der Ära Adenauer Rhetorik geblieben war.

- Zweitens schuf sie mit den bundesdeutschen Botschaften und Vertretungen im östlichen Vorfeld der Bundesrepublik ein Schwungrad, das es in der Ära Adenauer nicht gegeben hatte. Ihre spektakuläre Besetzung durch Tausende von DDR-Bürgern stellte nicht nur das Regime in Ostberlin nach innen wie nach außen an den Pranger. Die Botschaftsbesetzungen waren der Anstoß, der das festgefrorene Pendel der deutschen Frage wieder in Gang brachte.

- Drittens schließlich liquidierte die Ostpolitik den zwanzigjährigen bundesdeutschen Sonderkonflikt mit dem Sowjetblock. Damit brachte man nicht nur, wie Egon Bahr metaphorisch formulierte, das deutsche „Schiff vor den Wind der weltpolitischen Entwicklung“. Die unumkehrbare Absage an jegliche Form von Revanchismus und territorialer Veränderung erzeugte auch jenes Klima von Berechenbarkeit und schuf jenes Vertrauenskapital, das die Wiedervereinigung im internationalen Konsens erst möglich werden ließ.

Entscheidend, um es noch einmal zu betonen, war daher nicht die Intention der Ostpolitik, sondern ihre Wirkung. Die DDR sah sich nicht mit einer Politik der Stärke konfrontiert, sondern mit einer Politik der Unterminierung ihrer Legitimität.

Als, ausgelöst durch die Erosion der sowjetischen Machtprojektion, die Weltgeschichte dann tatsächlich am Ausgang der achtziger Jahre in dramatischer Geschwindigkeit um die Ecke bog, waren in der deutschen Außenpolitik die Weichen auf Wiedervereinigung gestellt. Die Magnettheorie Adenauers hatte mit der Sogwirkung der Ostpolitik ihre kongeniale Fortsetzung erfahren.

Der Legitimationsverlust der DDR-Führung und die das Selbstbestimmungsrecht einfordernde friedliche Revolution der Bürgerbewegung in der DDR wurden hierdurch so beschleunigt,46) dass das entschlossene Handeln Helmut Kohls, im Verein mit den USA die Widerstände in der alten Kriegskoalition gegen die deutsche Vereinigung zu brechen, von Erfolg gekrönt war.47)

Am windungsreichen Weg der deutschen Außenpolitik im 20. Jahrhundert und an der ein halbes Jahrhundert dauernden Metamorphose der deutschen Staatsräson von der nationalen Machtstaatsideologie zur internationalen Machtbalance lässt sich somit das paradigmatisch belegen, was der österreichische Dramatiker Franz Grillparzer schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts prophezeit hatte: „der Humanität folgt die Nationalität, dieser die Bestialität und dieser am Ende die Normalität.“48)

Prof. Dr. Rainer F. Schmidt hat den Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte am Zentrum für Geschichtswissenschaft der Julius-Maximilians-Universität Würzburg inne.

Fußnoten

1 Hagen Schulze: Weimar. Deutschland 1917-1933, Berlin 1982, S. 281; Paul Schmidt: Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945. Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas, Bonn 1950, S. 118/119.

2 Marc Poulain: Zur Vorgeschichte der Thoirygespräche vom 17.9.1926, in: Wolfgang Benz / Hermann Graml (Hg.): Aspekte deutscher Außenpolitik im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1976, S. 87-120.

3 Rainer F. Schmidt: Otto von Bismarck (1815-1898). Realpolitik und Revolution. Eine Biographie, Stuttgart 2004, S. 191 ff.

4 Adolf Hitler: Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, München 1944, S. 742.

5 Deutscher Sonderweg – Mythos oder Realität? Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte, München / Wien 1982, passim.

6 Fritz Fischer: „Hitler war kein Betriebsunfall“, in: ders.: Hitler war kein Betriebsunfall, München 1992, S. 174 ff.

7 Harm-Hinrich Brandt: Von Bruck zu Naumann. „Mitteleuropa“ in der Zeit der Paulskirche und des Ersten Weltkriegs, in: Michael Gehler / Rainer F. Schmidt (Hg.): „Ungleiche Partner ?“ Österreich und Deutschland in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung. Historische Analysen und Vergleiche aus dem 19. und 20. Jahrhundert (Historische Mitteilungen der Ranke - Gesellschaft, Beiheft Nr. 15), Stuttgart 1996, S. 315 – 352.

8 Friedrich Meinecke: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, hg. u. eingel. Von Walther Hofer, München 1957, S. 1.

9 Boris Barth: Dolchstoßlegenden und politische Desintegration. Das Trauma der deutschen Niederlage im ersten Weltkrieg 1914-1933 (Schriften des Bundesarchivs 61), Düsseldorf 2003; Hannsjoachim Koch: Der deutsche Bürgerkrieg. Eine Geschichte der deutschen und österreichischen Freikorps 1918-1923, Dresden 2002; Dirk Schumann: Politische Gewalt in der Weimarer Republik, 1918-1933: Kampf um die Straße und Furcht vor dem Bürgerkrieg, Essen 2001.

10 Martin Broszat: Die Machtergreifung. Der Aufstieg der NSDAP und die Zerstörung der Weimarer Republik, München 1984, S. 74.

11 Klaus Hildebrand: Die „Krimkriegssituation“ – Wandel und Dauer einer historischen Konstellation der Staatenwelt, in: Jost Dülffer et al. (Hg.): Deutschland in Europa. Kontinuität und Bruch. Gedenkschrift für Andreas Hillgruber, Frankfurt / Berlin 1990, S. 37-51.

12 Christian Schölzel: Walther Rathenau. Eine Biographie, Paderborn 2005.

13 Eberhard Kolb: Gustav Stresemann, München 2003; Jonathan Wright: Gustav Stresemann. Weimar's Greatest Statesman, Oxford 2004; John P. Birkelund: Gustav Stresemann. Patriot und Staatsmann. Eine Biographie, Hamburg 2003.

14 Andreas Hillgruber: Die gescheiterte Großmacht. Eine Skizze des Deutschen Reiches 1871-1945, Düsseldorf 1980, S. 69.

15 Albrecht Ritschl: Deutschlands Krise und Konjunktur 1924-1934. Binnenkonjunktur, Auslandsverschuldung und Reparationsproblem zwischen Dawes-Plan und Transfersperre (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte Beiheft 2/2002), Berlin 2002; Theo Balderston: Economics and Politics in the Weimar Republic (New Studies in Economic and Social History 45), Cambridge 2002.

16 Rede Stresemanns vor der Arbeitsgemeinschaft deutscher Landsmannschaften, 14.12.1925, Akten zur deutschen Außenpolitik B, Bd. I,1, Anhang II, S. 727 ff.

17 Joachim Wintzer: Deutschland und der Völkerbund 1918-1926, Paderborn 2005.

18 Rainer F. Schmidt: Die Außenpolitik des Dritten Reiches 1933-1939, Stuttgart 2002, S. 103 ff.

19 Hermann Graml: Zwischen Stresemann und Hitler. Die Außenpolitik der Präsidialkabinette Brüning, Papen und Schleicher, München 2001; Andreas Rödder: Julius Curtius und die deutsche Außenpolitik 1929-1931, Stuttgart 1996.

20 Rolf Steininger: „... Der Angelegenheit ein paneuropäisches Mäntelchen umhängen ...“. Das deutsch-österreichische Zollunionsprojekt von 1931, in: Gehler / Schmidt (Hg.): „Ungleiche Partner“, S. 441-478; Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918-1938 (ADÖ), Band 7: Das österreichisch-deutsche Zollunionsprojekt, 12. Februar 1930 bis 11. September 1931, hg. v. Klaus Koch, Walter Rauscher u. Arnold Suppan, Wien / München 2006.

21 Willi A. Boelcke: Die Kosten von Hitlers Krieg. Kriegsfinanzierung und finanzielles Kriegserbe in Deutschland 1933-1948, Paderborn 1985.

22 Max Domarus: Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945, Band 1, Neustadt an der Aisch 1962, S. 745.

23 R. Strauch: Sir Nevile Henderson als britischer Botschafter in Berlin von 1937 bis 1939, Bonn 1959, S. 268.

24 Schmidt: Außenpolitik des Dritten Reiches, S. 128 ff.

25 Ian Kershaw: Hitler 1889-1936, Stuttgart 1998, S. 24.

26 Jost Dülffer: Europa im Zeichen des Ost-West-Konflikts 1945-1991, München 2003; Rolf Steininger: Der Kalte Krieg, Frankfurt a.M. 2003; Bernd Stöver: Der Kalte Krieg, München 2003.

27 Werner Link: Die außenpolitische Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Überlegungen zur innerstaatlichen Struktur und Perzeption des internationalen Bedingungsfeldes, in: Manfred Funke et al. (Hg.): Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt politischer Herrschaft in Deutschland und Europa, Bonn o.J., S. 400-416.

28 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1982, S. 32/33.

29 Präambel des Grundgesetzes, ebenda, S. 21.

30 S. Mampel: Die Entwicklung der Verfassungsordnung in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands von 1945 bis 1963, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts 13 (1964), S. 455-579, hier S. 511 ff., im Anhang der Verfassungstext.

31 Hermann Graml: Die Legende von der verpaßten Gelegenheit. Zur sowjetischen Notenkampagne des Jahres 1952, in: VZG 29 (1981), S. 307-341; Rolf Steininger: Eine Chance zur Wiedervereinigung? Die Stalin-Note vom 10. März 1952, Bonn 1985; Jürgen Zarusky (Hg.): Die Stalinnote vom 10. März 1952. Quellen und Analysen, München 2002.

32 Präambel des Grundgesetzes, S. 21.

33 Gregor Schöllgen: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999, S. 36 ff.

34 Hans-Peter Schwarz: Das außenpolitische Konzept Konrad Adenauers, in: Rudolf Morsey / Konrad Repgen (Hg.): Adenauer-Studien, Bd. 1, Nr. 843, S. 97-155; ders.: Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949-1957; Epochenwechsel 1957-1963, 2 Bde., Stuttgart /Wiesbaden 1981-1983.

35 Detlef Junker (Hg.): The United States and Germany in the Era of the Cold War, 1945-1990, Bd. 1 (1945-1968), Bd. 2 (1968-1990), Cambridge 2004.

36 D. Koch: Heinemann und die Deutschlandfrage, München 1972.

37 E. Kosthorst: Jakob Kaiser. Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 1949-1957, Stuttgart 1985.

38 Werner Kilian: Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR 1955–1973. Aus den Akten der beiden deutschen Außenministerien, Berlin 2001.

39 Oliver Bange: Ostpolitik und Détente – Die Anfänge 1966-1969, Mannheim 2004; David C. Geyer / Bernd Schaefer (Hg.): American Détente and German Ostpolitik 1969-1972, Washington, D.C. 2004.

40 Referat Egon Bahrs vor der Evangelischen Akademie in Tutzing, 15.7.1963, in: Deutschland-Archiv 8 (1973), S. 862-865.

41 Andreas Grau: Gegen den Strom. Die Reaktion der CDU/CSU-Opposition auf die Ost- und Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition 1969-1973 (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte 47), Düsseldorf 2005; A. Tiggemann: CDU/CSU und die Ost- und Deutschlandpolitik 1969-1972. Zur „Innenpolitik der Außenpolitik“ der ersten Regierung Brandt/Scheel, Frankfurt 1998.

42 Bundesministerium des Inneren; Bundesarchiv (Hg.): Dokumente zur Deutschlandpolitik. VI. Reihe, Band 1: 21. Oktober 1969 bis 31. Dezember 1970, München 2002; Bundesministerium des Innern; Bundesarchiv (Hg.): Dokumente zur Deutschlandpolitik. VI. Reihe, Band 2: 1. Januar 1971 bis 31. Dezember 1972. Die Bahr-Kohl-Gespräche 1970-1973, München 2004.

43 Rede Egon Bahrs in der Evangelischen Akademie in Tutzing, 11.7.1973, Andreas Hillgruber: Deutsche Geschichte 1945-1975. Die „deutsche Frage“ in der Weltpolitik, Frankfurt / Berlin / Wien 1978, S. 149 ff.

44 Gottfried Niedhart: Revisionistische Elemente und die Initiierung friedlichen Wandels in der neuen Ostpolitik 1969-1974, in: GG 28 (2002), S. 233-266; Helmut Wagner: Die deutsche Ostpolitik. Ihre Genese und spätere Interpretation, in: Deutschland Archiv 39 (2006), S. 448–454; Werner Link: Die Entstehung des Moskauer Vertrages im Lichte neuer Archivalien, in: VZG 49 (2001), S. 295-315; Karl Dietrich Bracher / Wolfgang Jäger / Werner Link (Hg.): Republik im Wandel 1969-1974. Die Ära Brandt, Stuttgart 1986; Willy Brandt, bearb. Von Frank Fischer: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966-1974 (Berliner Ausgabe 6), Bonn 2005; Gottfried Niedhart: Zustimmung und Irritationen. Die Westmächte und die deutsche Ostpolitik 1969/70, in: Ursula Lehmkuhl et al. (Hg.): Deutschland, Großbritannien, Amerika. Politik, Gesellschaft und Internationale Geschichte im 20. Jahrhundert (Festschrift für Gustav Schmidt), Stuttgart 2003, S. 227-245.

45 Peter Graf Kielmannsegg: Nach der Katastrophe. Eine Geschichte des geteilten Deutschland, Berlin 2000, S. 538.

46 Gerhard Wettig: Niedergang, Krise und Zusammenbruch der DDR. Ursachen und Vorgänge, in: Eberhard Kuhrt et al. (Hg.): Die SED-Herrschaft und ihr Zusammenbruch, Opladen 1996, S. 379-455.

47 Konrad Jarausch: Die unverhoffte Einheit 1989/1990, Frankfurt a. M. 1995; Philip Zelikow / Condoleezza Rice: Sternstunde der Diplomatie. Die deutsche Einheit und das Ende der Spaltung Europas, Berlin 1997; Karl-Rudolf Korte: Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft. Regierungsstil und Entscheidungen 1982-1989 (Geschichte der deutschen Einheit, Bd. 1), Stuttgart 1998.

48 Klaus Hildebrand: Der deutsche Eigenweg. Über das Problem der Normalität in der modernen Geschichte Deutschlands und Europas, in: Funke et al. (Hg.): Demokratie und Diktatur, S. 18.